Trevijano es el gran escaparate de la tienda Delicatesen de las conservas riojanas. Su trayectoria de empresa familiar es larga.

La historia de la Casa, al llegar a la tercera década del siglo XX, había superado las "bodas de platino".

Don Pedro José Trevijano Fernández, el fundador, cuando muere a los 72 años, pocos días después de San Bernabé de 1907, dejaba, además de su renombre, un destacadísimo porvenir a sus cinco hijos. Había nacido en Albelda –al pie de La Iregua- en los años de la primera Guerra Carlista (1834), y arrancaba, con 25 años, en la industria conservera en unión de varios socios, en la finca de Vista-Alegre (1860) rodeada de 60 hectáreas de terrenos con frutales y hortalizas. La creciente demanda le llevó a crear una nueva fábrica en 1893 en Logroño, que en sucesivas ampliaciones terminó en un gran complejo fabril, para ir sumando a la Compañía, entre él y sus hijos, otras cinco fábricas más modestas.

El emporio estaba formado antes de finalizar la primera década, pero siguió recogiendo beneficios y capital en efectivo, además de en los años diez, en algunas décadas inmediatas.

Antes de finalizar el siglo XIX en Calahorra hay sólo media docena de conservaras sin excesivas notas de originalidad. En el año de la muerte de Sagasta, 1903, se cuentan hasta 40, auxiliadas por 15 comisionistas de frutas, buen número de fabricantes de botes de hojadelata y algún constructor y reparador de máquinas para conservas. Diez años después (1913) el crecimiento se ha estabilizado pero aún se comprueba el brillo de los sueños y las ilusiones empresariales de la belle époque.

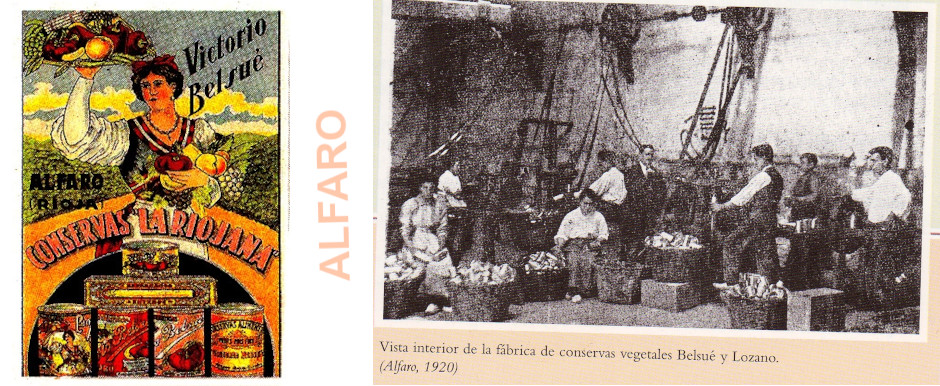

Promocionan sus productos con fotografías y motivos incisivos y directos al consumidor. Unas rubrican su solera con medallas. “La Universal. Fábrica de Conservas. Hijos de R. Díaz. Casa fundada en 1854”; otras persiguen la empatía con las diversiones más en boga y populares en estas fechas. “Marca Registrada. Boy-Scout. Registred Trade Mark”. Las “Conservas Arenzana ¡Las mejores!” se transportan en angarillas invitando a su consumo. Las más se limitan a demostrar sus poderes con las fachadas y los talleres de sus Casas y con el grupo de su capital humano (Vda. de Doroteo Moreno Trifol) o a recrear matronas entronizadas en conformidad con su emblema societario (Galo Beaumont).

La Casa "Conservas Ulecia" se funda en 1900 por Rafael Ulecia Urquiaga, agricultor y hortelano, con el nombre de "La Florida". La crea en la finca de este nombre, junto al Ebro, y sobre la base de productos de su huerta en la zona de la Rivera. Llega hasta nuestros días con sucesivas ampliaciones y nuevos socios.

Además de las tres citadas también están las fábricas de Azpilicueta-Belsué y Manuel Garavilla en Alfaro; las de este mismo, Fermín Pozo, Carlos Andrés y Vicente Bodegas y Fernández en Haro; los de Cándido Mugaburu, Manuel Guerrero y Viuda de Arribas en Logroño; las de Gómez Trevijano e Hijos en Albelda; y los de Pedro Alonso Salinas, Fernando Riaño Torrealba y Pedro Cornejo de Santo Domingo de la Calzada. Entre todos aportan una oferta variada en cantidad y calidad para el mercado nacional y más aún internacional.

En el primer cuarto del siglo XX las conservas riojanas fueron el prestigio de La Rioja en España y en el extranjero. La memoria histórica nunca debería orillarlas. Son también un símbolo del riojanismo histórico, junto a otros más aireados.

En La Rioja, en los primeros años de la Gran Guerra, (1915), hay setenta y cuatro fábricas de todo tipo que dan trabajo, cada una, a más de 25 obreros. De ellas, nada menos que cuarenta y tres son conserveras. Calahorra es la capital de España de las conservas y la Casa Trevijano es el espejo donde mirarse. El casco urbano de la cabecera de La Rioja Baja es una gran fábrica, con treinta y dos Sociedades de las que más de la mitad están en solo tres calles: Polavieja (10), Avenida (7) y Mártires (4), dedicadas a transformar los productos de su vega y de las circundantes. Trevijano, por su parte, reparte su fuerza en cuatro centros distribuidos por el solar riojano (en Logroño, Rincón de Soto, Albelda y Santo Domingo de la Calzada), y dos por fuera, uno en Lérida y otro en Guetaria (en “las Provincias”, junto al mar). En total, entre la sede del Obispado, la romana Calagurris, y la Casa Trevijano en su conjunto, agregan treinta y seis centros fabriles conserveros. Los restantes se ubican, dos en el fértil valle del Iregua, en Nalda y Albelda; y uno en Alfaro, Logroño y Rincón de Soto.

El bucolismo literario de los años iniciales del siglo XX, referido a la tierra riojana, a la geografía física provincial, se olvida de los pámpanos y los racimos, así como de las “granadas espigas”, cantadas por los miembros de la Sociedad Económica de La Rioja Castellana y sus seguidores y adictos decimonónicos, y ensalza, en los estribillos de sus jotas y en las canciones populares, a las “viriles” guindillas, los pimientos del cristal, del piquillo y del morrón de las huertas; poetiza con las variadas frutas de los “ubérrimos valles”; y hasta recuerda a las “doce vastísimas cuevas del Monte Cantabria” –frente a Logroño- habitadas de champiñones.

La vega de La Iregua, uno de los almacenes naturales proveedores de las naves conserveras de Trevijano y de otras Casas, en su camino hacia el Ebro se vestía, escriben, en cualquier día claro abrileño, de parcelas multicolores. Maridaban “las encarnadas y dulces cerezas, las ácidas y sangrientas guindas, las chiquitas, jaspeadas y sabrosas peritas de San Juan, los tontos y buenazos albaricoques, las grandes, redondas y chorreantes de azúcar ciruelas claudias, las peras de agua de limón, de anca de dama de donguindo, los melocotones de pulpa roja y apretada, con pelusa de mejilla femenina, y los blanquillos o abridores…”. Todo un catálogo frutícola para deleite del paladar y de los sentidos en general.

Pero también, y en paralelo al “viejo río”, aguas abajo de Logroño a Calahorra, se extiende una vega “fecunda y fuerte” que entre masas de verduras colorean el trayecto de un verde oscuro saturado de emociones nutritivas que configuran un mantel o lienzo adornado, además de belleza, de prosperidad y de riquezas.

Son los nuevos paisajes riojanos alabados y exaltados por los escritores modernistas.